Das von der EU beschlossene Verbrenner-Aus ab 2035 wackelt. Zudem sollen die Autobauer drei Jahre mehr Zeit bekommen, um die CO2-Vorgaben dieses Jahres zu erfüllen. Das sind keine guten Nachrichten für den auf E-Mobilität fokussierten Automobilbaustandort Ostdeutschland mit seinem sächsischen Kern. Die Verzögerungen gefährden Tausende Jobs in der ostdeutschen Automobil- und Zulieferindustrie. Das offenbart eine Studie des Chemnitz Automotive Institute CATI und des Netzwerks automotive thüringen at. Beauftragt hat die Studie der europäische Dachverband im Verkehrs- und Umweltbereich Transport & Environment.

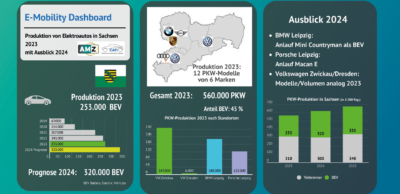

Begünstigt durch neue Werke und bisherige Konzern-Entscheidungen zur Werksbelegungen ist Ostdeutschland mittlerweile Spitzenreiter bei der Transformation zur E-Mobilität. 47 Prozent aller in Deutschland produzierten vollelektrischen Pkw (BEV) kamen 2024 aus den Fabriken von VW, Porsche, BMW, Opel und Tesla in Ostdeutschland. Diese überdurchschnittlich hohe Ausrichtung auf die E-Auto-Produktion hat allerdings auch zur Folge, dass die Auslastung der ostdeutschen Werke besonders negativ betroffen ist, wenn die Trendwende zur Elektromobilität stockt, so die Studienautoren um Prof. Dr. Werner Olle vom Chemnitz Automotive Institute CATI.

Basisszenario zeichnet weiteren Hochlauf der E-Mobilität

Abgeleitet aus politischen Zielsetzungen und erwartbaren Marktentwicklungen zeichnen die Autoren drei Szenarien für BEV-Produktion und Beschäftigungseffekte. Das Basisszenario „Business as usual“ unterstellt den weiteren Hochlauf der E-Mobilität konform zu den EU-CO2-Zielwerten und dem Verbrenner-Aus bis 2035. Damit könnte das generelle Produktionsvolumen der ostdeutschen Werke bis 2030 weiter ansteigen – von aktuell reichlich 840.000 Pkw auf knapp 1,2 Millionen. Der BEV-Anteil wächst darin überdurchschnittlich von heute 56 auf dann 83 Prozent. 2035 sind es über 90 Prozent. Die Berechnungen für dieses Szenario ergeben einen Arbeitsplatzzuwachs bis 2035 um 9.300 Jobs. Davon entfallen etwa 2.800 auf Hersteller und 6.500 auf Zulieferer.

Ambitioniertes Szenario mit Wachstum bei Produktion und Beschäftigung

Im Szenario „Ambitious“ gehen die Studienautoren von einer noch volumenintensiveren Trendwende zur Elektromobilität speziell in Deutschland aus. Hintergrund sind u. a. angedachte kapazitäts- und modellbedingte Zuwächse bei BMW, Porsche, Tesla und Opel. Auf dieser Grundlage könnte das jährlich produzierte Gesamtvolumen gegenüber dem Basisszenario bis 2030 nochmals um zehn Prozent anwachsen. Bis 2035 wären es 18 Prozent. Der BEV-Anteil würde 2035 bei über 90 Prozent, die Auslastung der ostdeutschen Werke trotz erweiterter Kapazität bei 90 Prozent liegen. Die Zahl der Arbeitsplätze könnte in diesem Szenario um 11.700 steigen, die hälftig auf Automobilhersteller und Zulieferer entfällt.

„Slow down“-Szenario mit deutlich negativen Auswirkungen

Demgegenüber zeigt das Szenario eines verlangsamten BEV-Hochlaufs („Slow down“) unter Berücksichtigung der jüngsten Entscheidungen von Volkswagen zum Standort Zwickau deutlich negative Auswirkungen. Das betrifft sowohl das Gesamtvolumen als auch die Produktion von Elektroautos. Die Zahl der im Werk Zwickau produzierten Fahrzeuge würde sich mehr als halbieren. Dadurch verringert sich das Gesamtvolumen aller ostdeutschen Werke 2030 und 2035 im Vergleich zum Basisszenario um 20 Prozent.

Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen droht – Zulieferer besonders betroffen

Angesichts dieser aus der jüngsten VW-Entscheidung resultierenden Volumenreduzierungen sind auch deutlich negative Beschäftigungseffekte zu erwarten. Zwischen 2024 und 2035 führt dieses Szenario insgesamt zu einem Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen. Dieser Abbau findet insbesondere zwischen 2026 und 2030 statt (- 6.000 Arbeitsplätze). In diesem Zeitraum kommt der VW-Effekt bei VW Sachsen und den damit verbundenen Zulieferern zum Tragen.

Trotz der voraussichtlich deutlichen Reduzierungen bei VW Sachsen ist durch die gegenläufigen Effekte bei den anderen Herstellern ein Arbeitsplatzabbau bei den OEM von insgesamt 1.900 Jobs zu erwarten. Wesentlich ausgeprägter ist der Verlust von 8.100 Arbeitsplätzen in der ostdeutschen Zulieferindustrie.

Schritte in die richtige Richtung – schnelle Umsetzung notwendig

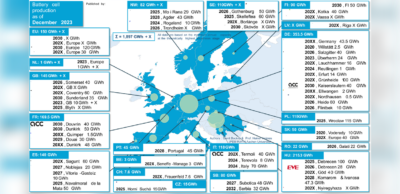

Ein Fazit der Studie lautet: Die beste Förderung der ostdeutschen Automobilindustrie ist, die Trendwende zur Elektromobilität nachhaltig zu unterstützen. Die aktuellen Vorschläge im EU-Aktionsplan für die Autoindustrie weisen zumindest in diese Richtung. Von vereinheitlichten E-Auto-Förderungen, Social-Leasing-Programmen und größerem Fokus auf Firmenflotten ist die Rede. 570 Millionen Euro sollen in diesem und im nächsten Jahr in die Ladeinfrastruktur fließen. Für die Produktion von Batteriezellen will die Kommission drei Milliarden Euro bereitstellen.

Noch sind das alles Vorschläge. Wenn sie Beschlusskraft erreichen, ist Umsetzungstempo gefordert. Auch von der neuen Bundesregierung, die sich diesen Themen stellen muss, ebenso wie das vom VW-Effekt hauptsächlich betroffene Autoland Sachsen. Mit Spannung wird erwartet, ob bzw. welche Ergebnisse der Mitte März geplante Autogipfel im Freistaat bringt.